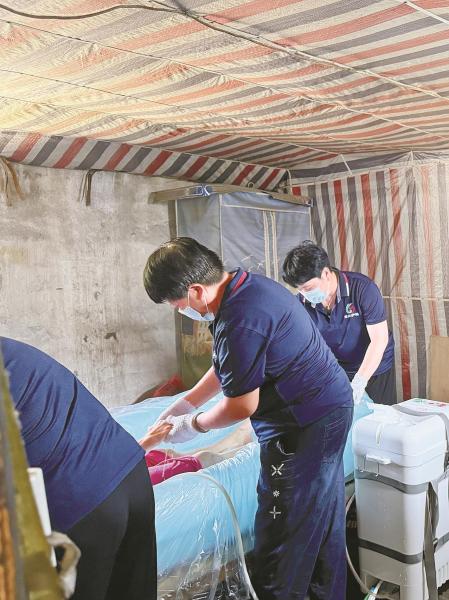

工作人员为重度失能人员提供专业上门助浴服务。

洗澡,对普通人而言是日常小事,但对失能群体和他们的家庭来说,却是一场艰难的“战役”。如何让失能老人、重度残障者体面地洗一次澡,如何减轻家属的照料负担?

去年初,宁海县医保局积极响应长护险政策,试点推出“温暖沐浴”上门助浴服务。一年多来,已为重度失能人员提供专业上门助浴服务超1400人次,满意度达100%。

这项政策不仅破解了失能群体“洗澡难”的困境,更用一池温水,浸润了生命的尊严与希望。

“洗澡难”背后的民生痛点

“给父亲洗一次澡,全家得像打仗一样。”每每回忆起为中风卧床的父亲洗澡的场景,家住宁海的刘女士总是心有余悸。

四年前,刘女士的父亲因脑梗丧失行动能力,为他洗澡成为全家人的心病。尤其是寒冬时节,老人两三个月才能洗一次澡,稍有不慎便可能引发感冒。

类似困境,在失能家庭中并不鲜见。“洗澡难”已成为困扰家庭护理的核心痛点。

2024年1月,宁海县医保局将上门助浴服务正式纳入长护险保障范围。政策规定,已享受长护险居家护理待遇的失能人员,每人每月可享受一次专业助浴服务,个人支付40元,剩余费用通过护理时长覆盖。这一举措不仅大幅降低家庭经济负担,更让专业护理力量深入社区,填补了居家养老服务中的空白。

“上门助浴看似简单,实则需跨过多道安全门槛。”宁海县医保局负责人介绍,服务团队由一名医护人员和两名助浴师组成,配备充气式浴槽、防滑垫、实时体征监测仪等设备。服务前需评估老人健康状况,制定个性化方案;服务全程严格把控水温、姿势和操作流程,确保失能者“洗得安全、洗得体面”。

一池温水浸润的生命尊严

在宁海县,助浴服务不仅解决了“洗澡难”,更成为许多家庭重获希望的转折点。

桥头胡街道的张大爷因脑出血卧床多年,脚踝压疮反复溃烂,每次翻身都疼痛难忍。儿媳舒阿姨回忆:“以前洗澡像受刑,全家手忙脚乱,害怕弄疼他。”自从长护险助浴团队每月上门后,医护人员同步清创护理,助浴师用温水轻柔擦洗。半年过去了,张大爷的压疮逐渐结痂,精神明显好转,还能靠着床头看电视。“他现在一见助浴师来,眼睛都亮晶晶的!”舒阿姨说。

宁海一山区女孩玲玲因脑瘫长期卧床,性格封闭,生活黯淡。助浴师鲍阿姨不仅为她清洁身体,更用耐心教会她简单的自理技能。一次沐浴时,玲玲突然主动伸手触摸浴槽边的茉莉花,脸上绽放出久违的笑容。她的爷爷感慨道:“我好久未见她笑得这么灿烂了!”如今的玲玲逐渐开朗,开始与家人交流,生命的色彩重新被点亮。

90岁的李奶奶因脑梗卧床,骨质疏松让她翻身都成难题。助浴团队用防滑浴槽托起她的身体,温水浸泡配合轻柔按摩。一年后,李奶奶能短暂坐立,甚至伸手触碰窗台的绿植。“婆婆笑得像个孩子,我心里的大石头终于落了地。”她的儿媳哽咽道。

从试点到普惠的民生蓝图

宁海的试点成效,为长护险服务的全面推广积累了宝贵经验。

宁海县医保局推出四大举措:一是降低申请门槛,失能超6个月即可享受服务;二是降低个人支付费用,每月一次原价220元的助浴服务,个人支付40元,长护险以相应时长覆盖剩余费用;三是服务覆盖“最后一公里”,5支专业队伍走遍全县乡镇(街道),连偏远的山区家庭也能月月享受上门助浴服务;四是严守“基金安全”,由中国人寿寿险公司组织专业的长护经办稽查队伍,对助浴费用逐笔审核,确保基金使用的合规性和透明度,保障基金安全。

市民李先生算了一笔账:“以前带父亲去医院洗澡,租车、抬担架要折腾大半天,现在在家就能洗,成本直降六成。”

为确保服务标准化,宁海县医保局对助浴流程、人员资质和服务时长做出严格规定。

每一次助浴服务,都有一支由三人组成的专业团队全程守护——医生提前评估健康状况,助浴师精准调控水温与操作流程,护理员贴心协助姿势调整,三者默契配合。

充气式浴槽承托身体,防滑设备防止潜在风险,智能监测设备追踪心率、血氧等生命体征……借助科技力量,助浴团队将“意外概率表”上的数字层层归零。

护理员还会用毛巾遮挡老人隐私部位,擦洗后背时不忘用掌心试温保暖。这些看似微小的举动,凝聚着对生命的至高尊重。

“我们培训了200个小时,连毛巾折叠角度都要练。”助浴师小胡展示着工作手册,“给王奶奶洗澡要放越剧,李爷爷喜欢聊孙子……这些都得记在心里。”

一条浴巾擦去病痛阴霾,一池温水托起生命尊严。宁海县以助浴服务为起点,探索出长护险服务的“宁海模式”——通过“基础护理+医疗康复+心理支持”三维赋能,让失能者从“生存”迈向“生活”。

“政策的温度,就藏在老人舒展的眉头和家属放松的笑容里。”宁海县医保局负责人表示,随着助浴服务全面铺开,更多家庭将告别“洗澡难”,触摸幸福的温度。

这份温暖,正随着茉莉花香,浸润“人意山光,自在宁海”的每个角落。

甬派客户端宁波日报金鹭应可帆文/图