孙嘉怿与章水镇中心小学学生为烈士墓碑描红。

鲜花献英烈,松柏伴忠魂。又是一年清明时节,人们怀着崇敬之情,缅怀追思那些为国家和人民英勇献身的烈士。

宁波,这片浸润着红色基因的热土,处处留存着英烈的奋斗足迹。他们,或是在枪林弹雨中奋勇冲锋,或是在艰难困苦中坚守信仰。

岁月悠悠,英烈离去的背影虽已渐渐远去,但他们的精神永远鲜活。宁波市现有14处以烈士姓名命名的地名,人们还用自己的方式传承英烈精神,让这份宝贵的精神财富熠熠生辉。

宁波财经学院师生将烈士遗物交到烈属手中。(孙嘉怿提供)

家书“回家”:一堂生动的思政课

历经13个小时的长途颠簸,横跨近千公里的距离,3月17日,“我为烈士来寻亲”志愿服务项目发起人孙嘉怿与宁波财经学院师生来到河南省许昌市建安区袁庄,将一封修复后的书信交到了85岁的袁秋香手中。

“我不能忘本,更不能回家”“父亲在医院休养数月,身体还原否”……泛黄的纸页上,诉说着袁松鹤烈士对家人的思念。老人颤抖着手轻轻抚摸着书信上父亲的字迹,红了眼眶。这一幕,触动着现场的每一个人。

袁松鹤烈士出生于书香门第,1950年在新疆哈密剿匪战斗中牺牲。时隔71年,家属才在哈密烈士陵园找到袁松鹤烈士的安葬处。

去年,哈密烈士陵园联系到孙嘉怿团队,希望借助专业力量,对烈士破损的遗物进行修复。“宁波财经学院‘我为烈士修遗物’团队积累了丰富经验,更重要的是,学生能在这一过程中学习感悟烈士精神。”孙嘉怿说,放在学校修复还有着更深一层的考量,希望老师能够带领学生亲自将这份跨越时空的思念传递给烈士家属。

团队负责人曹明带领学生们花费了四个多月的时间,完成了书信、烈士证明、贺年卡等遗物的修复。为了确保烈士遗物完完整整地送到家属手中,大家决定开车前往。“宁波到许昌路途遥远,坐飞机、火车都要安检,万一磕到了怎么办?”孙嘉怿说,确保万无一失是对烈士遗物的珍视,是对烈士家属的尊重。

出发前,宁波财经学院师生将书信等封装到亚克力板中,把烈士证等装进坚固的玻璃框中。孙嘉怿告诉记者,这些贴心的设计能够让烈士遗物保存得更久些,一代接着一代传。

3月16日早晨,大家乘坐大巴前往许昌。车窗外,麦苗碧绿,油菜花开,一派生机盎然。“先辈,我们带您看看祖国的大好山河、国家的繁荣昌盛。”孙嘉怿的内心响起独白。

第二天,一行人叩开了烈士家属的大门。“见到烈士家属的那一刻,当学生亲口把家书向家属再念一遍时,我觉得跨越时空的致敬在此刻具象化。”孙嘉怿说,相信学生们也会终生难忘这一场景,纸上得来终觉浅,亲身经历才更加刻骨铭心,这是一堂成功的思政课。

许昌之行结束后,孙嘉怿前往郑州看望老兵及老兵后代。遗憾的是,由于行程原因,孙嘉怿没能和在许昌的“我为烈士来寻亲”团队志愿者碰面,只能在线上叮嘱他们,常去看望袁松鹤烈士的家属。

“先烈们的付出换来了我们今天的生活,我们要用我们的方式去铭记他们。”孙嘉怿说,在市退役军人事务局的支持与帮助下,以“我为烈士来寻亲”为主体,衍生出了“我为烈士修遗物”“我为烈士来画像”“我为烈属代祭扫”“英烈故事我来讲”等更有参与性的子项目,为烈士和烈属提供更广泛的服务。

截至目前,孙嘉怿团队已完成1590位烈士的寻亲工作,足迹遍布7个国家,收集整理烈士安葬地信息4万余条,拍摄收集烈士陵园纪念设施700余座。

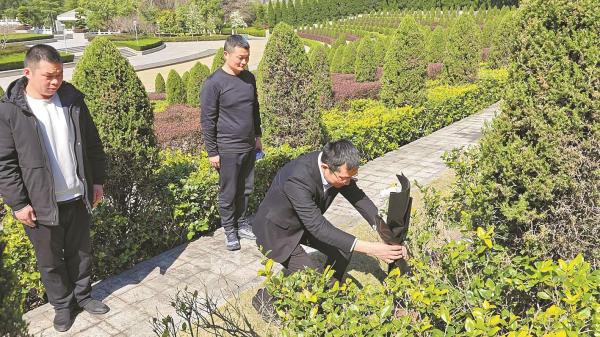

宁波樟村四明山革命烈士陵园工作人员祭扫烈士墓。

崇军服务:代祭扫背后的战友情

宁波樟村四明山革命烈士陵园内,苍松翠柏掩映着整齐排列的烈士墓。

3月21日上午,陵园工作人员手持菊花来到邬国旗烈士墓前。擦拭烈士墓碑,敬献鲜花,向烈士三鞠躬,代祭扫仪式流程虽然简短,但饱含对烈士的崇敬之情。

“这是今年清明前收到的首例代祭扫预约,我们第一时间响应,组织人员开展代祭扫。”陵园服务中心主任陈志斌介绍道,发起这次代祭扫预约的是董先生,他在预约时备注着“我的同学,我的战友”。

代祭扫结束后,工作人员将现场图片上传“浙里办”,并向申请者董先生进行电话反馈,“董先生,您好!宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心已按照您提出的需求进行祭扫,如有其他需求,可与陵园联系。”

“好的,谢谢谢谢。”电话那头,董先生的感激之情溢于言表。回忆起往昔,董先生说:“他上半年去当兵,我下半年去当兵;他是空军,我是海军。”

邬国旗烈士是江东区人(现为鄞州区),1973年入伍,服役于解放军7455部队17分队。入伍后仅一年,邬国旗烈士因飞机训练失事在南京牺牲。

同窗情,战友情,萦绕心头。退役后,董先生在宁波樟村四明山革命烈士陵园找到了邬国旗烈士的墓。之后很长一段时间,他几乎每年都会到陵园来祭扫,和老战友说说话。

近年来,由于董先生年事已高,不方便舟车劳顿来陵园祭扫。偶然间,他在“浙里办”开设的“崇军在线”应用看到了代祭扫服务,于是抱着试试看的心态提交了申请,希望借这一方式寄托对战友的思念。

据了解,宁波樟村四明山革命烈士陵园墓区内安葬着700余位各个时期各个行业战线牺牲的中华儿女。每一方墓碑,都承载着一段热血激昂又悲壮深沉的过往,于岁月的流转中,无声诉说着英烈的不朽功勋。

被刺27刀英勇就义的李敏烈士,反抗封建礼教、酷爱自由并为之拼搏的陈晓云烈士,为正义而奋斗、含笑赴死的王孝和烈士……无数革命先烈以坚定的信念、无私的奉献,铸就了不朽的丰碑,激励着一代又一代人为国家的繁荣富强奋勇前行。

“无论是否接到代祭扫的预约,陵园在每年清明节和9月30日烈士纪念日,都会为安葬在陵园的700余位烈士擦拭墓碑、敬献鲜花,向英烈致敬。”陈志斌说。

市退役军人事务局相关负责人表示,推出代祭扫服务的初衷,就是想为那些无法亲临现场的烈士家属提供寄托哀思的渠道。这不仅仅是一个简单的仪式,更是一种情感的延续。同时,也希望社会各界主动加入守护和传承英烈精神的行列中来。

除代祭扫服务外,市民还可通过“崇军在线”应用“烈士褒扬”场景的云祭扫功能“向英烈献花”“向英烈鞠躬”“向英烈敬酒”“向英烈上香”等方式表达缅怀之情。此外,该场景还设置了“烈士名录”“纪念设施”等板块,方便大家在线查询在甬牺牲及宁波籍烈士、全市县级以上纪念设施等信息。

浙江工商职业技术学院学生参加市退役军人事务局“沿着英烈足迹前行”活动启动仪式。

校地联动:红色基因薪火相传

四明大地,无数仁人志士前赴后继,留下了一段段可歌可泣的革命故事。如何传承红色基因,让英烈精神直抵人心?在宁波,校地联动成为解题答案。

作为全国国防教育特色学校,浙江工商职业技术学院着眼“大思政课”育人核心课题,以教育引导广大学生汲取精神力量、投身强国建设为主线,发挥浙东红色文化凝心聚力、感召激励、价值引领等重要功能,推进红色文化教育融入“三课堂”。

早在2006年,浙江工商职业技术学院每年都会组织师生前往宁波樟村四明山革命烈士陵园开展思政课现场教学。2012年,双方正式签约,联合探索打造“行走的思政课”实践教学模式,通过沉浸式现场教学将红色资源转化为育人载体。

组织学生深入烈士陵园、红色展馆等地开展“沿着英烈足迹前行”“红心绘”等实践活动,寻访红色印记,绘制烈士精神图谱;邀请浙东革命前辈、英烈事迹宣讲团等作专题访谈,领悟长征精神、英烈精神……自2021年起,双方的联动更加紧密,通过资源共享、优势互补,推动红色文化教育向更深层拓展。

“大家快看,原来柴水香烈士‘赤脚大仙’的名号是这样来的……”2023年春季,学校薪火实践团的队员们赴两省四市,寻访柴水香烈士的一生足迹。

如今,实践团在整理浙东百名英烈谱的基础上,沿着浙东英烈的红色足迹,已前往8座城市、156处红色地标,通过实地走访、史料挖掘、内核提炼、事迹宣讲等方式梳理浙东英烈的革命生涯及英雄事迹,提炼浙东英烈精神核心要义及传承路径。

“我们缅怀先烈、追忆往昔,是为了纪念那段充满着血与泪、火与歌的征程,重温革命前辈奋斗的初心,更是为了激励青年学子从那段岁月的沧桑中汲取前行动力。”带队老师余璐璐说,由退役军人学生作为第一负责人参与的《浙东英烈精神核心要义与传承路径的研究实践——基于浙东百名英烈的调研》,不仅荣获第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛红色专项赛全国二等奖,更扩充了宁波的烈士库,为英烈宣讲员提供更加鲜活的素材。

去年12月,一场“追寻浙东红色记忆,凝聚青年奋进力量”红色文化沙龙在浙江工商职业技术学院举行。宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心的英烈宣讲员韩欣辰以“信仰的力量”为主题,声情并茂讲述了浙东英烈事迹、新时代的英雄故事等,台下学生沉浸其中,眼眶屡屡泛红。

“烈士牺牲时的年龄与他们相仿,这群年轻人用青春热血保家卫国的动人故事很是鼓舞人心,自然而然地就引起了学生们的情感共鸣,尤其是那些退役军人大学生。”韩欣辰说。

通过沉浸式感受英烈精神,信仰的力量愈发澎湃,爱国拥军的种子根植于越来越多学生的心中。学校先后五次荣获“浙江省征兵工作突出贡献单位”,在浙江省高校退役学生军人微党课比赛中获评优秀组织奖……一系列奖项荣誉的背后,是红色文化教育形成了“闭环”。

放眼宁波高校,红色浪潮奔涌不息。宁波工程学院、宁波财经学院象山影视学院等以英烈事迹为蓝本创作情景剧,并参加党史等部门主办的宁波市大学生红色经典故事情景表演大赛,真挚演绎跨越时空的英烈精神;浙大宁波理工学院设计学院发挥专业优势,修复宁波樟村四明山革命烈士陵园革命烈士纪念馆内斑驳的油画;宁波财经学院“我为烈士修遗物”团队,对烈士遗物进行“把脉问诊”,让一件件原本破损的遗物恢复往日色彩、焕发新貌……在宁波,红色文化已融入高校育人体系,并通过校地联动走向深入。

撰文甬派客户端宁波日报徐丽敏孙亚君韩欣辰任宁

本版图片除署名外由市退役军人事务局提供